Städte und Dörfer wachsen

Der wachsende Wohlstand führte zu zu einer regen Bautätigkeit und zu einer raschen Zunahme des Autoverkehrs. Die Städte wuchsen durch die Wohnungsneubauten an den Stadtrand und ins Umland. In Wien entstanden Trabantensiedlungen wie Alterlaa und die Großfeldsiedlung. Im „Speckgürtel“ rund um Wien wuchsen die bestehenden Orte, es entstanden neue Siedlungen wie die Südstadt in Maria Enzersdorf und große Einkaufszentren wie die SCS in Vösendorf. Das Wachstum verlangte neue Verkehrskonzepte. In Wien wurde mit dem Bau der U-Bahn und der Südosttangente begonnen. Der Großhandelsnaschmarkt übersiedelte vom Wiental nach Inzersdorf und mit der Therme Oberlaa wurde Wien zur Kurstadt. UNO-Organisationen übersiedelten in die neu gebaute UNO-City in der Donaustadt.Durch die Donauregulierung wurde der Hochwasserschutz verbessert und mit der Donauinsel ein Freizeit-Paradies geschaffen.

Die Wohnqualität steigt

Die Wohnsituation hat sich bis zur Jahrtausendwende entscheidend verbessert. In den Städten wurden Altbauwohnungen saniert und moderne Wohnungen mit Bad, WC und Balkon gebaut, die mit Zentralheizung oder Fernwärme beheizt wurden. Am Land wurden die Häuser an die Wasserleitung angeschlossen, die Wohnsubstanz erneuert und der Bau von Einfamilienhäusern forciert. Das Eigenheim wurde für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich. So entstanden rund um die Dörfer Neubausiedlungen und veränderten mit dem Strukturwandel das dörfliche Erscheinungsbild grundlegend. Die meisten Bauern gingen einer Beschäftigung nach und wurden so zu Nebenerwerbsbauern. Mit Gemeindezusammenlegungen, Schulschliessungen und Einkaufszentren in den größeren Orten änderte sich auch die Struktur der Dörfer grundlegend.

Durch die Ausweitung des Wohnraums und den Autoverkehr haben die Städte und Dörfer ihr Aussehen grundlegend verändert.

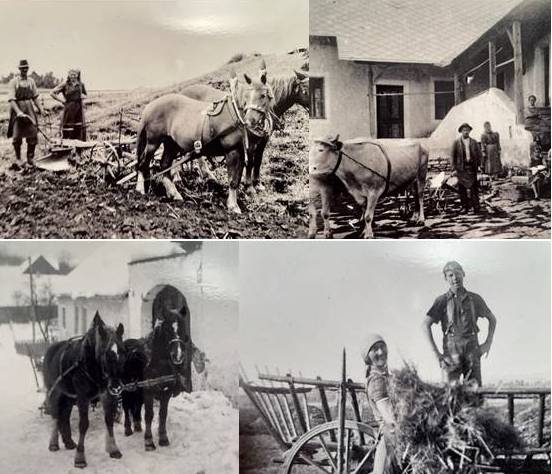

Dorf im Wandel

Die Automatisierung schritt weiter rasch voran, der Mähdrescher hielt Einzug im Dorf und ein Traktor war für jeden Bauern eine Selbstverständlicheit. Wer etws auf sich hielt, hatte einen privaten Telefonanschluss. Mit der zunehmenden Motorisierung wurde Wohnen auf dem Land und Arbeiten in der Stadt möglich. Für die Jugendlichen war das Moped ein Muss. Die achtklassige Volksschule wurde zum Auslaufmodell und der Hauptschulbesuch die Norm. Dazu wurden auch am Land verstärkt neue Hauptschulen gebaut. Nach der Hauptschule begannen die meisten eine Lehre oder eine berufsbildende höhere Schule, darunter auch viele Mädchen.

Supermärkte verdrängen Nahversorger

1976 eröffnet in Vösendorf am südlichen Wiener Stadtrand die Shopping City (SCS), eines der größten Einkaufszentren Europas. Bis zur Jahrtausendwende haben die Supermärkte mit ihrem riesigen internationalen Angebot die Nahversorger verdrängt. Besonders betroffen waren der Lebensmittelhandel, die Baumärkte und der Möbelhandel. Dass Geschäft verlagert sich aus den alten Ortskernen in die Peripherie. Die Folge waren große Einkaufszentren an der Peripherie mit Riesenparkplätzen. Einkaufen ist seither praktisch nur mehr mit dem Auto möglich.

Das klassische Gasthaus wird immer mehr zum Auslaufmodell

Die Einkaufszentren bieten zum kompletten Einkaufserlebnis große Restarants mit günstigen Preisen. Das Angebot an Restaurants in den Städten wurde vielfältig (Italiener, Griechen, Chinesen etc.) und die Herigen immer mehr zum Gasthaus-Ersatz. Das klassische Wirtshaus wurde immer mehr zum Auslaufmodell. Auch am Land sitzen die Leute immer mehr zu Hause beim Fernsehen und immer weniger im Dorfgasthaus.

Das Geld kommt aus dem Bankomat

In den 70ern wurden Gehalts- und Pensionszahlungen auf bargeldlose Gehaltszahlung umgestellt. Damit konnten Telefon- Strom- und Gasrechnungen automatisch abgebucht werden und mit Schecks in Geschäften und Restaurants bargeldlos bezahlt werden. Mit dem Einsatz von Online-Systemen wurde das Kundenservice am Schalter vereinfacht. Bargeld konnte ab 1980 österreichweit an allen Bankomat-Standorten behoben werden. Zum Unterschied von deutschen Vorbildern waren Behebungen mit einer Bankomatkarte unabhängig von den Banköffnungszeiten und der kontoführenden Bank möglich. Mittlerweile behebt man weltweit an Bankomaten und im Supermarkt zahlt man an der Bankomat-Kassa.

Ein Farbfernsehgerät in jedem Haushalt

Mit der ORF-Reform 1967 unter Gerd Bacher wurden Fernsehen und Radio auf eine völlig neue zeitgemässe Basis gestellt. Das Programmangebot wurde laufend erweitert und das Farbfernsehgerät Standard in jedem Haushalt. Das Kabelfernsehen brachte ausländische Sender und eine Änderung des Rundfunkgesetzes das Ende des ORF-Monopols. Immer mehr nutzen Pay-TV, um aus einem breiten und exklusiven Sendeangebot zu wählen und werbefrei Fernsehen zu können. Die Medienlandschaft wurde vielfältiger. Die größte Tageszeitung erreichte 800.000 Leser.

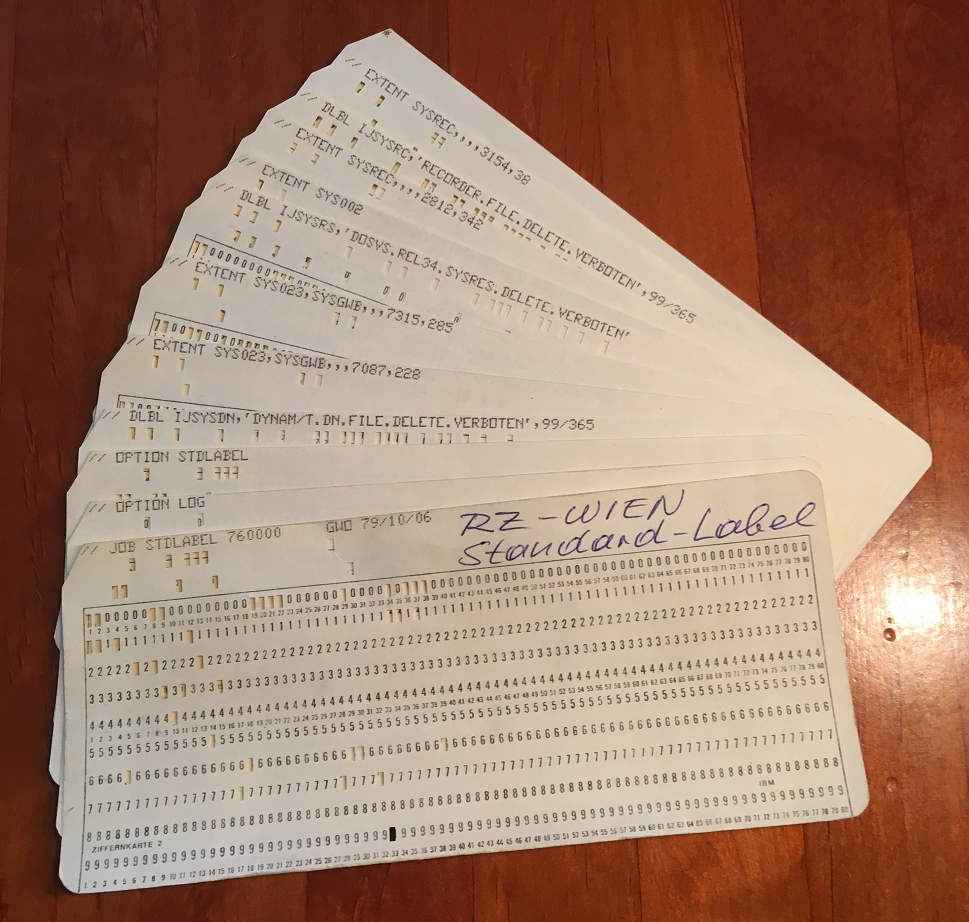

Jedem Haushalt seinen Telefonanschluss

Erst mit der Digitalisierung in den 80ern standen ausreichend Telefonanschlüsse für eine fächendeckende Versorgung zur Verfügung. Mit dem Handy ab Anfang der 90 wurde das Telefonieren zunehmend mobil.

Geschichte der Telefonie in Österreich – wikipedia

Gesundheit für alle

Fast alle Österreicher sind krankenversichert und die medizinische Versorgung ist flächendeckend gesichert. Das Rettungswesen funktioniert und in dringenden Notfällen stehen Rettungshubschrauber bereits.